保健食品声称的各种功能,有多靠谱(2)

值得注意的是,《办法》转变了功能声称的管理方式,强调社会共治,鼓励研发创新。过去,我国对保健食品功能声称的评价管理都由政府“包办”,《办法》改革了这种“保姆式”管理方式,打通保健食品的创新研发路径,将保健功能及评价方法的制定由单一政府主导转变为多元主体参与,指导规范功能研发和科学评价,落实企业和研发机构主体责任。

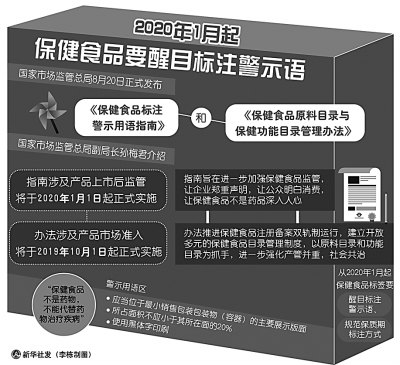

保健食品虚假宣传和欺诈问题频发,反映出当前保健功能管理存在不尽完善之处。记者了解到,市场监管总局已着手全面清理和调整过去不同历史时期批准的保健功能,避免与药品疾病预防和治疗作用混淆,正本清源,堵塞保健食品保健功能声称被虚假宣传的漏洞。

此外,《办法》还鼓励企业既继承传统中医养生理论,又充分应用现代生物医学技术,研究开发新功能新产品,改变产品低水平重复现状,促进保健食品产业高质量发展。

对于保健食品而言,功能声称是关键,但这又极容易陷入夸大和虚假宣传,甚至欺诈的困境,导致“神药”满天飞。有专家曾表示,保健食品的虚假宣传并非都是“有意为之”,而是自己也“说不清楚”。因为他们没有通过严谨的科学研究来搞清楚保健食品的功能机制,缺乏足够的科学依据,无法明确告诉消费者这些保健食品到底具体有多大的健康作用、如何发挥作用。

3.打通创新研发路径

具体而言,《办法》开放目录制定模式,鼓励多元市场主体参与目录制定,研究开发新的保健功能。任何个人、企业、科研机构和社会团体在科学研究论证的基础上,均可提出纳入保健食品原料目录和功能声称目录的建议,经主管部门按程序要求组织审查、公开论证,符合要求的就可以纳入目录,激发企业、科研机构以及社会团体研发新原料、新功能的积极性、主动性和创造性。

据了解,保健功能目录规定了允许保健食品声称的保健功能范围(即经过系统评价和验证,具有明确的评价方法和判定标准的允许保健食品声称的保健功能),原料目录规定了经安全性和功能性评价后可用于保健食品的物质。《办法》正是从原料和功能着手,确保保健食品的安全性和有效性,提高产品质量。

2.有无功效须靠科学说话

近年来,我国保健食品行业发展较快,产值超3000亿元。在行业高速发展的同时,保健食品欺诈和虚假宣传问题也逐步显露。2017年以来,国务院食品安全办联合多部门开展食品保健食品欺诈和虚假宣传专项整治,查处违法违规案件近6万件,货值30多亿元。

此次发布的《办法》,参考了国际组织和欧美等对功能声称的管理,明确我国保健食品的保健功能应以补充膳食营养物质、维持改善机体健康状态或者降低疾病发生风险因素为目的,还提出了以传统养生保健理论为指导的保健功能。“大大扩展了原来补充微量营养素和调节特定身体机能的范围,更全面地覆盖了广大群众的保健需求。”北京大学医学部公共卫生学院教授李可基说。

“现行保健食品的27个功能已经沿用了近20年,随着公众认知和科学技术进步,其名称和标签内容一定程度上已经不能得到社会认同,在科学上也存在诸多落后和欠缺。”李可基指出。

为保证保健食品原料的安全有效、功能真实可靠,质量标准稳定,《办法》严格规定了目录纳入条件、纳入程序、管理方式。孙梅君介绍,原料目录的纳入以我国20多年保健食品注册审批工作及1.6万个批准注册产品相关数据为基础,不仅要审核安全性,还要明确原料的用量和对应的功效,并重点审核其科学依据。

2019年3月,市场监管总局发布《关于征求调整保健食品保健功能意见的公告》指出,组织医学、药学、食品、营养等领域专家多次论证后,拟对保健功能进行调整,主要包括:一是取消“抑制肿瘤”“抗突变”等过去批准的,但与现有保健食品监管定位不符合,产品实际容易夸大、造成误导的,以及与健康需求不契合的保健功能;二是进一步研究论证“辅助降血脂”“对辐射危害有辅助保护功能”等保健功能;三是对18种保健功能声称表述进行调整,提升消费者对保健食品功能声称的科学认知和准确判定,比如将“免疫调节/增强免疫力”调整为“有助于增强免疫力”。

“这样可以充分发挥社会资源科研优势,提高原料和功能评价方法的科学性,解决目前单一政府主导而科技力量不足的问题,提高备案产品和注册申报质量,提高审评审批效率。”孙梅君说。

江西省新余市渝水区市场监管局对群众反映强烈的保健食品品种进行针对性抽检。廖海金摄/光明图片