单长松┃欧姆加热技术在食品加工中的应用进展

[26] 王冉冉,王涛,朱敏,等.豆浆连续通电加热中电源频率对极板黏附的影响[J].农业工程学报,2012,28(11):287-292.

[39] ICIER F, YILDIZ H, BAYSAL T. Peroxidase inactivation and color changes during ohmic blanching of pea puree[J]. Journal of Food Engineering,2006,74(3):424-429.

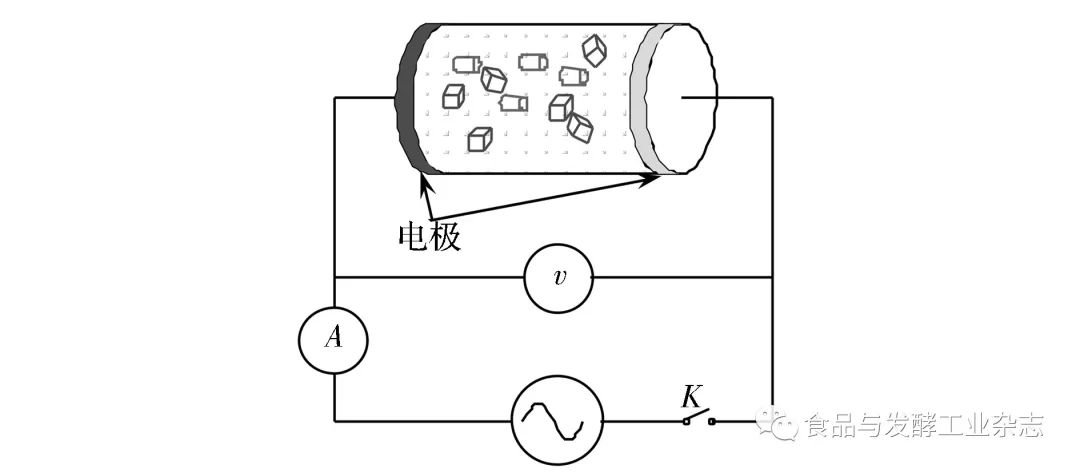

杀菌是食品加工中的重要环节,食品欧姆加热技术中温度场与电场的耦合作用,可以在加快对食品中的微生物及酶等灭活和钝化过程的同时,最大限度地保证食品的品质[31]。对于固、液混合食品物料的加工,当固相物料达到杀菌目的时,过高的温度或过长的加热杀菌时间会使液相物料和固相食品物料表面的品质降低。欧姆加热由于其自身的特点,可以有效解决液相与固相食品加热不一致的矛盾,通过调整两者的电导率,可实现固液混合食品的同步加热和高温瞬时加热杀菌。欧姆加热技术应用于对食品物料的杀菌最早可追溯至19世纪末,最初被应用于对液体原料的杀菌[9],受限于当时落后的食品无菌包装技术,该技术仅能用于罐装食品的加工,且需要特制的包装罐,并没有得到商业化推广。20世纪初,随着欧姆加热技术的日趋成熟,欧姆加热技术逐渐在带颗粒食品灭菌和乳制品加工方面取得突破进展[24, 32]。1937年GETCHELL[33]设计了带有温控装置的连续式欧姆加热装置,以石墨为电极,用水作为电极冷却液,防止电极过热,该装置主要用于牛奶的巴氏杀菌,与传统的巴氏杀菌(62 ℃,30 min)相比,该系统可以在15 s内将牛奶加热至71 ℃,基本实现了高温瞬时杀菌,且电能利用率高达95%~98%。但是,由于缺少合适的电极材料等问题以及石油、天然气价格的降低,使得该技术未得到推广。随后,对欧姆加热杀菌的研究逐渐转向实验室研究,例如建立欧姆加热杀菌数学模型等[34]。至20世纪末,随着新型电极材料的出现和电子技术的发展以及电场作用下细菌细胞出现“电穿孔”效应的发现[35~36],欧姆加热技术又重新引起了人们的重视。SWARTZEL等[37]将欧姆加热技术应用于液态鸡蛋的杀菌工艺。日本将欧姆加热技术应用于豆腐的加热和凝固工艺,极大地降低了成本。英国APV Baker公司设计制造了用于含颗粒流体食品的欧姆加热杀菌装置,并获得了商业应用许可证。目前,该公司设计制造的商业化APV FX系列巴氏消毒系统主要应用于对果汁和牛奶的加工,工作能力可达40 000 L/h,能够单独作为杀菌系统与其他加工工艺组成热装罐生产线。食品欧姆加热技术的商业化应用进入了崭新的阶段。21世纪初,欧姆加热技术在牛奶以及果汁杀菌中研究逐渐深入,并建立了杀菌的数学模型,确定和优化了欧姆加热技术参数,在保证食品质量的同时保证杀菌效果[32]。此外,欧姆加热技术还可以与无菌包装技术相结合,提高生产率。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

[1] NAPP T A, GAMBHIR A, HILLS T P, et al.A review of the technologies, economics and policy instruments for decarbonising energy-intensive manufacturing industries[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2014,30(2):616-640.

[35] 耿敬章,仇农学,丁辉煌.欧姆加热对嗜酸耐热菌的电穿孔效应[J].食品与生物技术学报,2008,27(3):79-82.

食品原料的加热速度取决于单位时间内物料所获得的热量。传统加热方式中被加热物料所需的热能通过热传导的方式间接来源于化石燃料,而欧姆加热方式中的热能直接由物料自身的阻抗在电流作用下产生,因此,后者的加热速度远远大于前者。欧姆加热可以实现高温短时(HTST)或超高温(UHT)处理,保证产品的品质[12-14]。

[15] 李法德.食品物料通电加热及高压电场节能干燥的应用研究[D].北京:中国农业大学,2002.

[16] 王冉冉.豆浆高频通电加热与极板污染控制研究[D].泰安:山东农业大学,2012.

热加工是食品加工中主要的工艺环节之一,按照被加热食品物料的导热方式,可以分为:表面热传导方式(间接加热法)和体积加热方式。目前,国内食品加工领域多采用间接加热法。但是,间接加热法由于其热表面的存在,被加热食品物料的品质会显著降低,并且热能利用率低[1]。人们迫切要求食品热加工过程中最大限度地保留食品物料的营养成分以及色、香、味,高效率地利用能源也越来越引起社会的重视[2]。

[45] 冯晚平,申国其,王海昌,等.牛肉欧姆加热解冻的时间与温度分布[J].山西农业大学学报:自然科学版,2004,24(3):265-266.