抓取美国65万家餐饮店数据后,我发现中国连锁化的趋势(2)

结果比按城市人口规模划分更加显著。城市核心区域的连锁化率最低,甚至还不到30%,城郊区域的连锁化率反而是最高的,超过50%。

也就是说,在美国:

越是人口众多的大城市,餐饮行业的连锁化率越低,连锁化率越高的城市,反而越不发达。

越是人口密集的核心区,餐饮行业的连锁化率越低,连锁化率越高的区域,反而越为冷清。

和你想的一样吗?

我非常建议你在这里停下来略作思考,想想造成中美市场在连锁化率分布上截然不同的原因是什么,带着问题阅读会让你收获更多。

四、需求多样性是如何塑造美国连锁化格局的?

塑造美国这种分布差异的根本在于不同区域需求多样性的不同。

随着人口规模的增加,城市需求的多样性也会系统性的增加。对一个拥有上千万人口的大城市而言,哪怕是一个不到1%的小众需求也能找到数十万的消费者,这样规模的受众足以支撑几十家能够稳定盈利的餐厅,这就是那些小众餐厅能够在大城市持续经营的市场基础。

相比于连锁品牌,小众餐厅能够提供更加个性化的产品和服务、更出人意料的创意、更有趣的新鲜感、更值得炫耀的社交货币,在求新求变的餐饮行业,一些经营出色的小众餐厅往往能获得更高的溢价,这弥补了小众餐厅在成本和价格上的劣势,拓宽了他们的生存空间。

与此同时,小城市的生存环境就要恶劣很多。

并不是说小城市的居民没有个性化的需求,世界上没有两片完全一致的树叶,也没有谁的口味完全相同,关键在于顾客是否愿意为这种差异付费,只有愿意付费的需求才能形成有效的需求。

小城市的人口规模本来就小,小众需求的受众更是寥寥,由此带来的少量客流很难长期支撑餐厅的正常运营,所以这样的餐厅即使存在过,也会在激烈的竞争中逐渐消亡。最终,人们将不得不接受需求的“最大公约数”,而在这方面,没有谁比这些大型连锁企业更擅长满足“大众需求”。

本地餐厅当然也可以将自己定位于满足“大众需求”的品牌,但如果不能通过差异化获取更高的溢价,他们将毫无优势,连锁品牌拥有更高的效率、更低的成本、更充裕的资金,无论是供应链还是品牌,都对本地餐厅具有压倒性的优势。

他们甚至都很难找到合适的商铺。通常的情况下,一个不错的商铺空出来,连锁企业会迅速抢占这个位置,如果有人竞争,他就会把租金抬到一个对方根本无法盈利的高度,让对手知难而退。

需求的多样性是塑造美国餐饮市场特征的第一性原则。越是需求多样性强的区域,连锁化率越低,越是需求多样性差的区域,连锁化率也就越高。

五、美国的逆连锁化与中国的供给侧改革

是生产决定消费还是消费决定生产?在不同的历史语境下往往有着不同的回答。

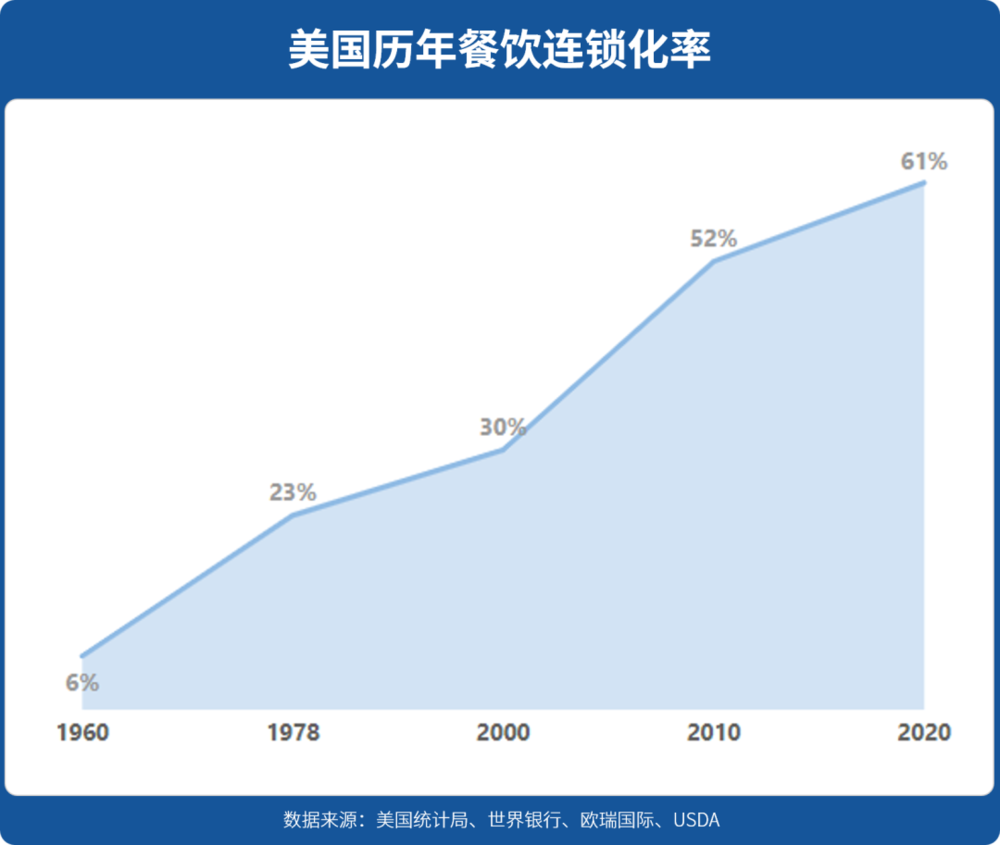

1920年,美国宪法第18号修正案禁酒法案颁布,高利润酒水服务的消失使得餐厅经营者不得不将发展重心转移到提供更加物美价廉的餐饮服务上,连锁经营的餐厅开始出现。二战结束后,随着速冻食品技术、真空包装技术、半成品生产流水线以及特许经营模式的广泛应用,连锁化经营日益成为主流的经营模式。

虽然连锁品牌往往在小城市更具统治地位,但他们通常诞生于大中型城市。在他们真正成为一家依靠规模和效率盈利的公司之前,他们依然是这座城市的毫不起眼的小众餐厅。相比于小城市,大城市需求的多样性为这些品牌提供了更加肥沃的市场土壤,让他们有机会成长起来。

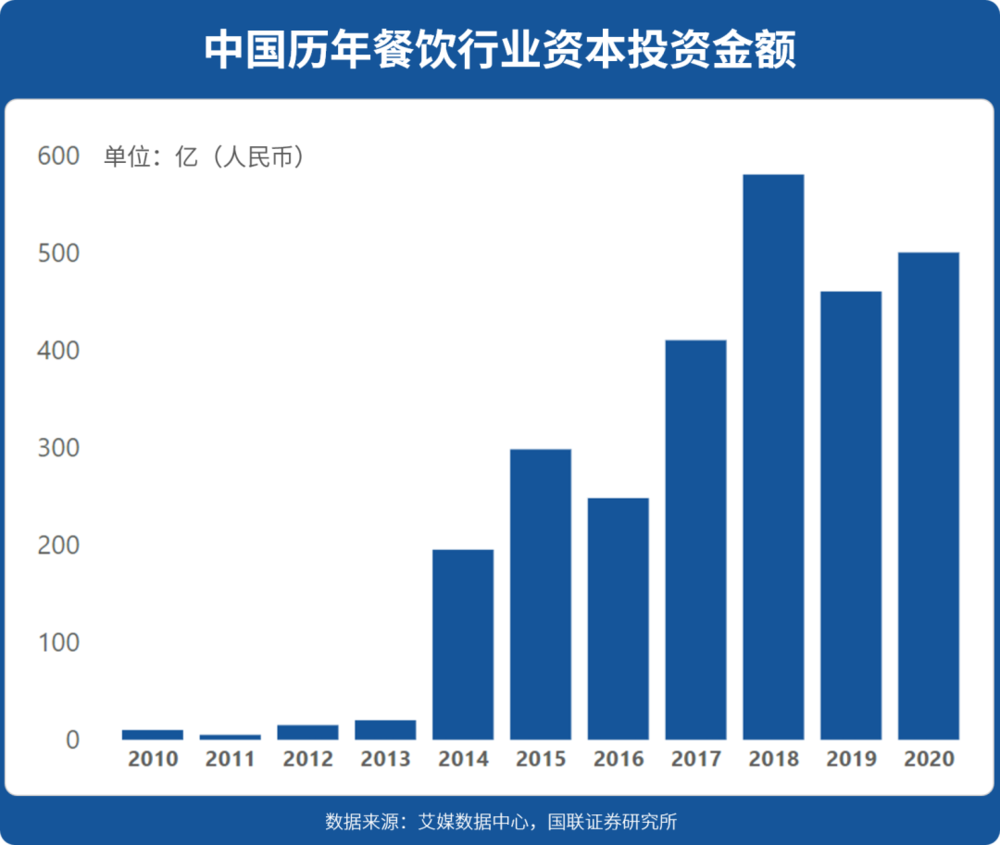

类似的情景正在中国上演,大量的连锁化经营的新兴餐饮品牌诞生于成都、长沙、上海、广州、深圳等一线、新一线城市,这些城市巨大而活跃的消费市场为新品牌的创立和成长提供了良好的外部环境。

在这一阶段,生产对市场起到了决定性的作用。市场规模更为庞大,包容性更强的大城市成为连锁企业攻城略地的重点,首先受到连锁化浪潮的影响。

近年来中国餐饮行业连锁化率逐年提高,大城市表现出更快的增长势头,本质上是受供给驱动的市场转型,中国餐饮企业正处于轰轰烈烈的供给侧改革之中,试图用更加工业化的生产手段、销售方式以及组织形式,改变传统中餐标准化程度低、品牌分散、组织落后的局面。

无论是美国还是中国,这一阶段连锁化的分布都表现为大城市的连锁化率迅速提高,而小城市相对滞后的特征。这解释了现阶段分布差异的原因——并非国情不同,而是所处发展阶段不同,受到的关键因素影响不同。